› Actividades › Diálogos con el arte › Artes plásticas › Lo que el arte muestra al psicoanálisis

Lo que el arte muestra al psicoanálisis

Presentación, por Gloria Fernández de Loaysa

DIÁLOGOS CON EL ARTE «es un Espacio abierto del Foro Psicoanalítico de Madrid donde interrogar, de la mano de artistas y psicoanalistas, aquello que del arte nos mira y sorprende, embriaga, atormenta, conmueve, alegra, calma, angustia, ilumina cuando estamos ante una obra que lo es» escribió María Luisa de la Oliva, al fundar en el mes de octubre de 2011 este Espacio.

En esta nueva fase de DIÁLOGOS CON EL ARTE vamos a abrir la nueva sede –que compartimos con el Colegio de Psicoanálisis– al encuentro en acto entre arte y psicoanálisis, apuntando a lo que tienen en común: una experiencia en la que está en juego una ética.

No se trata de programar exposiciones sino de propiciar dicho encuentro produciendo nuevos eventos a partir de las propuestas que, interesando al arte y al psicoanálisis, se presenten a la nueva Comisión de organización, con un desarrollo y un comisariado.

No pretendemos hacer psicoanálisis aplicado al arte. «El psicoanálisis solo se aplica, en sentido propio, como tratamiento y, por lo tanto, a un sujeto que habla y oye», afirmó Lacan, recordando con Freud que: «en su materia, el artista siempre le lleva la delantera, y que no tiene por qué hacer de psicólogo donde el artista le desbroza el camino».

El psicoanálisis se interesó por el arte desde su inicio. En La interpretación de los sueños Freud cuenta que leyendo La Gradiva descubrió varios sueños «construidos de forma totalmente correcta y que admitían interpretación, como si no hubieran sido inventados sino soñados por personas reales». Interrogado el autor, W. Jensen, respondió que al escribir su obra desconocía por completo el trabajo de Freud. «Esta coincidencia entre mis investigaciones y la creación poética ha sido utilizada por mí como demostración de la exactitud de mi análisis onírico», afirmó Freud.

Este es el primer acto de esta nueva andadura. Dialogaremos sobre LO QUE EL ARTE MUESTRA AL PSICOANÁ- LISIS a partir de tres obras de los artistas: María Lara, Juan Bordes y Manolo Quejido, que exponemos en la sede, y las reflexiones de los psicoanalistas: Sol García, Nieves González, Félix Recio y Carmelo Sierra, que participarán en una mesa redonda el día de la inauguración. Las intervenciones aparecerán publicadas en nuestra página web.

El arte nos precede y nos desbroza el camino, por Félix Recio

Es posible trazar una homología entre el arte y el psicoanálisis, en la medida que son diferentes formas de abordar lo real. Las obras de arte hay que tratarlas en su singularidad, una por una, dado que el arte no es un conjunto finito, su lógica es la lógica del no todo.

La singularidad, no es ajena al posicionamiento del artista en relación a Das Ding, dado que la obra de arte sería un acercamiento y también una defensa en relación a la Cosa. Para Lacan, Das Ding no es solo un vacio, un mero límite de la representación, es «un objeto incandescente, que aspira», tiene que ver con lo real del cuerpo, con la pulsión.

El objeto a, se desprende de la Cosa siendo «lo que queda por decir» (Miller). El arte se empeñará en aquello que queda por mostrar, pues, como dice Lacan «a lo que el artista nos da acceso, es al lugar de lo que no podría verse» (Otros escritos), ya que el objeto a es sin significación y sin imagen.

Al menos, entre arte y psicoanálisis hay dos elementos comunes. Por un lado, el arte como un conjunto no consistente, donde las obras implican una lógica del no todo. Por otro lado, el arte como «una falta en ver» (Wajcman), allí donde el psicoanálisis encuentra una falta en decir.

Lógica del no todo y falta en ver, y su consecuencia: la división subjetiva.

María Lara, Sin título, 2010. Tríptico, 100×219cm. Acrílico sobre tela.

No soy simplemente ese ser puntiforme que determina su ubicación en el punto geometral desde donde se capta la perspectiva. En el fondo de mi ojo, sin duda, se pinta el cuadro. El cuadro, es cierto, está en mi ojo. Pero yo estoy en el cuadro.

J. Lacan, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis

El mundo es visible porque existe la luz bajo el ciclo ininterrumpido de su fugacidad y reaparición.

Cabe, entonces, hablar también de asuntos sin perfiles concretos a la hora de desgranar la pintura. Cabe hablar al margen de la carne varia de los modelos: es posible abstraerse de ellos y de su aspecto hasta entrar en los territorios de la luz por sí misma y por la manera íntima en que la

percibimos, con independencia del modo de incidir en el objeto que la absorbe o la hace rebotar.Aurora García, María Lara, a lo largo del día… la luz

María Lara o la otra luz, por Félix Recio

No es una luz mimética, es otra, la luz creada. La abstracción lírica de María Lara tiene algo en común con el psicoanálisis: la deflación de lo imaginario. Hay una sustracción de la imagen, para así desplegar el enigma de la luz. La ausencia de imagen dará lugar al engendramiento, a la epifanía de la luz. José Angel Valente, dirá «la matriz de toda creación es la nada o, dicho de otro modo, la creación de la nada es el acto que precede a toda creación» (Elogio del calígrafo).

Lacan, para abordar la creación como creación ex nihilo, utilizará el apólogo del tarro de mostaza. Es el significante el que produce el vacio del tarro, dado que la Cosa es efecto de lenguaje, y es el significante el que propone el objeto, la mostaza, como lo que puede llenar ese vacio previamente creado.

María Lara, en esa ausencia de imagen puede llenar el lienzo de luz. Sus bandas verticales, cromáticas, introducen una musicalidad. un ritmo que hacen pensar en Paul Klee, pero también en el objetivo que Klee se dio «hacer visible lo invisible».

En la pintura de María Lara, hay un cierto contraste cromático, entre el amarillo y el azul agrisado que introduce una cierta tensión. Tensión que podría pensarse como hiancia de la luz, hiancia donde la metáfora de esa otra luz se hace más densa y enigmática.

Juan Bordes, Pasión IV (Descendimiento), 1991-2016. 168cm. (h). Termoplástico y parafina.

Todo arte se caracteriza por cierto modo de organización alrededor de un vacío.

J. Lacan, La ética del psicoanálisis

Lo que es luz me mira y, gracias a esta luz, en el fondo de mi ojo algo se pinta —que no es simplemente la relación construida, el objeto sobre el cual el filósofo se demora— sino impresión, chorro que mana de una superficie que no está para mí, de antemano, situada en la distancia… Ella es más bien la que se apodera de mí, la que me solicita a cada instante, y hace del paisaje algo diferente de una perspectiva, algo diferente de lo que llamé un cuadro.

J. Lacan, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis

Bien, el cuadro no actúa en el campo de la representación, no actúa en el campo de la visión, en un cuadro a diferencia de percibir, está presente el lugar central de un agujero que hace ausencia, la presencia como tal está en los toquecitos de color, de las pinceladas que lleven del pincel del pintor […] de la mano de Bacon o de los botes de pintura que arroja Pollock, […] lo que llueve de distintas maneras de la mano del pintor…

C. Gallano, De la miarad como objeto a

Nací en Las Palmas y, ocho años más tarde, ya quería ser escultor; aunque también quise ser obispo, director de cine, titiritero, cirujano, incluso arquitecto. Y ahora me doy cuenta que lo único que me interesaba de todas esas profesiones era lo que tenían de escultor.

Con este puzle de intereses… solo he logrado construir contradicciones y dudas y lo que sigo conservando es la curiosidad infantil que sostenía mis búsquedas y enredos, pero que no quiere repetir ninguna de las lecciones aprendidas.

J. Bordes, Mis evocaciones infantiles

Juan Bordes o la nuda vida, por Félix Recio

Juan Bordes sabe, por medio de su escultura, como dividir al observador. Ante la cercanía de lo real cabe deponer la mirada, cuando ante lo contemplado los párpados se abrasan. Su escultura, es como el punctum que señala Roland Barthes, en ese diario de duelo que es la «Cámara lucida», un aguijón que desde la obra alcanza al observador y le interroga.

No obstante, la imagen del horror no deja de ser un velo ante lo real, dado que la imagen mitiga el horror mismo. El objeto a, en Lacan o «la carne del mundo», en Merleau-Ponty son el soporte invisible de lo visible, la ausencia en la presencia. Wittgenstein, dirá en el Tratactus, «seguramente hay lo inexpresable, eso se muestra», se muestra como algo presente aunque no representado o como una visión alucinada.

Estas dos consideraciones: el objeto que nos mira y la división subjetiva que provoca esa mirada, junto a, la imagen del horror como velo del horror mismo, están presentes en la escultura de Juan Bordes.

No obstante, quisiera señalar una tercera consideración, pues el horror apunta a la verdad. La escultura de Juan Bordes nos muestra un cuerpo lacerado, en contigüidad con la muerte. Giorgio Agamben, se refiere a la nuda vida, «la vida abandonada» como característica de la Modernidad, pues en esta, la excepción es la regla. El homo sacer, como figura generalizada, es una figura que solo cuenta con su cuerpo, desprovista de derechos, está expuesta a la muerte.

Hay una cierta resonancia, a pesar de sus diferencias, entre la nuda vida de Agamben y «el proletario» de Lacan, proletario que solo cuenta con su cuerpo. Esta escultura muestra el cuerpo expuesto al goce del Otro.

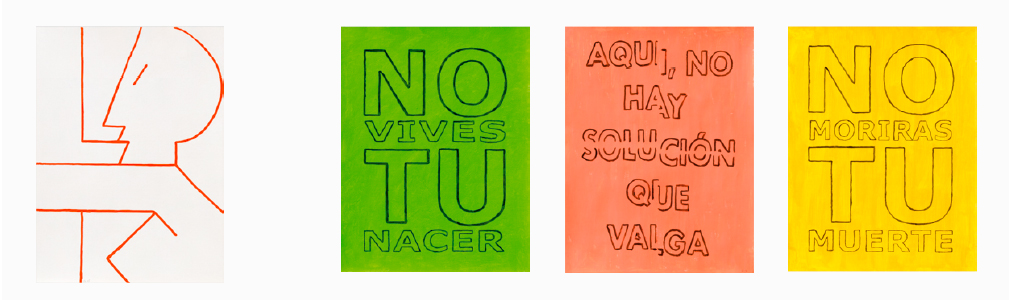

Manolo Quejido, Parole, 2015-2016. Cuatro piezas, 60×50cm. Acrílico sobre cartulina.

El artista es un mediador entre lo real y el significante.

V. Mira, El fantasma del pintor

El artista no decide el proceso. Se deja llevar y todo acaba configurándose… Empiezo entrando en una obra, la desarrollo y, llegado un punto, la pintura empieza a funcionar por sí misma. El proceso se configura…. y el pintor es expulsado del cuadro. Más tarde el espectador está ahí para seguir pintando, por lo que también se introduce dentro de ella.

M. Quejido, El país, 06/03/2001

El goce del pintor se acaba al terminar el cuadro. El objeto artístico queda como testimonio de lo que fue como un trozo de vida, quizás destinado a morir, o a vivir para siempre guardando esos átomos de goce cedidos por el artista pero separados de él, sin retorno.

V. Mira, El fantasma del pintor

El lenguaje nos habla, somos presos de esa cárcel sin guardián donde no cabe afuera posible. No obstante este círculo vicioso puede desconsolidarse y estallar, haciendo posible lo abierto al arte del pensamiento que logra romper el grillete significado-significante.

M. Quejido, No obviar lo ovbio

Manuel Quejido o la ausencia y el enigma del color, por Félix Recio

Manolo Quejido, a través de las palabras pintadas nos muestra dos momentos de ausencia relativas al nacer y al morir, momentos de ausencia como formas de abordar la división del sujeto. No estar donde se estaba, el nacer y el morir.. Pintura como metáfora de desposesión o de extrañamiento .Van Velde, decia «pintar es alcanzar un punto donde uno no pueda sostenerse»

Pintar es ir más allá, cavar en la barra que separa el significante del significado, convertir la barra del signo en una zanja, desposeer a las palabras de su significación. La pintura como una des –institución.

«No morirás tu muerte», Lacan, en el discurso capitalista, sitúa al sujeto, no solo en el lugar del agente, sino que a diferencia de los otros discursos, el sujeto aparece como determinante en lugar de estar determinado, forma de tratar de eludir la castración y el inconsciente. El intento de forcluir la muerte, lo señaló Philippe Ariés y todo ello resuena en el «olvido del ser» de Heidegger, dado que la muerte representa su cumplimiento, el momento en que «lo abierto», como «posibilidad imposible», se cierra.

Del nacimiento a la muerte, del verde al amarillo. La palabra pintada sobre un rectángulo de color traspasa su cuestionamiento al color mismo. No vivir el nacer sobre verde,( o el morir sobre amarillo) afecta también al color. De esta manera el sentido queda en suspenso.

El eco del arte, por Carmelo Sierra

Que hay arte, es un acuerdo aceptado. Qué es arte o qué es el arte, no esta tan acordado.

Desde el comienzo de la doctrina psicoanalítica, Freud, consideró que la sublimación a través del arte, era uno de los destinos posibles de la pulsión. Un mecanismo, éste de la sublimación, que proporcionaba una satisfacción a esa demanda pulsional por medio de la sustitución del objeto en el lugar de su meta. El objeto con el que se satisface la pulsión, decía Freud, es el más inestable del circuito.

Y allí donde el goce insistía con su malestar sintomático, la sustitución cortocircuitada de la sublimación deriva la energía libidinal al logro inédito de una creación artística. Síntoma y sublimación aparecen entonces como una antinomia en la forma de proceder con respecto al goce: el síntoma lo deriva, lo desplaza a través de la cadena significante del lenguaje y la sublimación, lo condensa en un objeto que eleva a la categoría, dignidad, dirá Lacan de la Cosa.

El arte es un producto, una creación de un artista, pero un producto que requiere del reconocimiento del Otro, que aparece en el campo del Otro. No existe la obra de arte, que define al artista, sin la presencia del espectador, es la presencia del espectador, el que se siente impresionado y afectado por el objeto artístico, el que la califica.

que se desliza de común entre la práctica del artista y la práctica del psicoanálisis, es la orientación que ambos tienen en la búsqueda de la Cosa, el interés en cercarla a través de objetos, significantes todos, en la medida que están destinados a ser interpretados, a ser reconocidos como portadores de un sentido, que no siendo tapones de la Cosa, se aproxima a ella y permite, velándola, evitar el horror de su existencia y advertir de su presencia.

Permite el objeto de arte mirar, y allí, en esa mirada no inocente, reconocer el sujeto lo que le concierne dentro de su fantasma. Bello u horroroso, no es posible la indiferencia. El valor del arte no depende solo del objeto, es la posibilidad de ser percibido por el sujeto espectador. Cada uno encontrará sus razones, cada cual verá su trazo, pero es su respuesta sensitiva, emocional o ética, la que da la dimensión de lo que se trata.

«Un artista es un hombre igual que los otros, pero más gravemente, más vivamente herido por la realidad», decía Ramón Gaya, un pintor que sostenía que adonde hay que llegar no es a una maestría, sino a un principio, volver siempre al principio. En estas palabras resuena la máxima freudiana de olvidar lo sabido para tomar cada caso, de uno en uno, como si fuera el primero.

Lo que le interesa al arte, en común con el psicoanálisis no es tanto la realidad como la vida, es decir, lo vivo que hay en el vacío que genera el deseo vital. Vacío de la Cosa sin el cual no es posible la sublimación.

Formatear el vacío, hacer aparecer lo inédito de la presencia de la Cosa en el objeto y condensar en la letra un goce fuera de sentido, son los principios de teorización y abordaje que, desde el psicoanálisis, se piensa la creación artística y el arte.

Teorías artísticas se han escrito y proclamado muchas sobre el arte: sus corrientes, modas, estilos, sentido y significación… etc., pero quizá una de ellas la del filósofo y crítico de arte Arthur Danto, quién en El fin del arte (1984) defendía la importancia de las cajas de Warhol como las últimas obras de arte posibles, es decir, las últimas realizadas en el contexto del arte moderno, es la que mejor da una pista de lo que, a mi entender, pulsa en el alma de la creación artística. «El arte ha muerto –dice este autor– sus movimientos actuales no reflejan la menor vitalidad; ni siquiera muestran las agónicas convulsiones que preceden a la muerte; no son más que las mecánicas acciones reflejas de un cadáver sometido a una fuerza galvánica».

La permanente alusión a lo vivo a la carencia de vida, en sus textos, para él, delata al cadáver de una realidad que está privada de la mínima fisura por la que filtrarse lo real de la Cosa. Imagen lograda, tapón eficaz, ahogamiento significante que ha dejado de significar algo más que nuestro propio reflejo de Narciso, que corre el riesgo de quedarse petrificado en la fascinación de la imagen inmóvil.

Por fortuna, este futuro vaticinado por el crítico, no parece que haya sido el conseguido, porque el arte sigue mostrando y se sigue manifestando y la vida sigue moviéndose dentro de él, y el valor artístico de una obra se mide, aún, por el valor de las ideas que encarna y las actitudes que provoca esas maneras de expresar ideas, deseos, temores o críticas.

Comisión de organización

- Evaristo Bellotti

- Gloria Fernández de Loaysa

- Sol García

- Félix Recio

- Carmelo Sierra